法人破産(会社破産)の手続き期間と流れ|知っておくべき基礎と注意点

法人破産

2025 . 04.23

法人破産

2025 . 04.23

この記事でわかること

たちばな総合法律事務所 代表

たちばな総合法律事務所 代表 たちばな総合法律事務所

たちばな総合法律事務所

税理士法人羽賀・たちばな 代表税理士

弁護士・税理士 山田 純也

大阪弁護士会所属/登録番号:38530

近畿税理士会所属 税理士/登録番号:145169

東京国税局(国税専門官)で銀行/証券会社などの税務調査に従事。弁護士資格取得後、大阪国税不服審判所(国税審判官 平成25年~同29年)として国際課税、信託に係る案件、査察関連案件等に従事し、企業内弁護士を経て現職。破産管財人業務経験があり、法人破産、代表者個人の借金問題への対応実績多数。

目 次

法人破産は多額の負債を抱えた企業がとり得る最終的な選択肢の一つです。

経営破綻に至るまでの経緯や具体的な手続きの流れを理解しておくことで、万が一のときに適切なタイミングで対処を行いやすくなります。

法人破産を考えた時に、「法人破産にかかる期間はどれくらいかかるのか」心配な代表者の方もおられると思います。

簡単に説明すれば、次の期間がかかります。

■ 申立から法人破産(管財事件)の終結まで 半年から1年

■ 申立から破産管財人候補者の打診 約1か月

■ 申立から破産手続開始決定 約3か月

上記の期間は、少額管財手続きのような中小企業や個人事業主の場合におけるものを想定しています。

なお、ケースバイケースで手続き期間は異なってきます。

地方裁判所に破産を申し立てたのち、破産管財人候補者の連絡があり、破産手続開始決定および破産管財人の選任がなされます。

その後、破産管財人による財産の換価処分や債権者集会が開催され、債権者への配当などを経て終結(終了)となります。

この申立から手続きが終結するまで、一般的には1年程度かかります。

本記事では、法人破産に至るまでの手続きの種類や期間、手続きに要する費用や破産後の影響について詳しく解説します。

さらに、法人破産後の再起を視野に入れるためのポイントも紹介しますので、正しい知識を得ることで必要以上に混乱せず、今後の方向性を考える参考にしてください。

法人破産の手続きには、大きく分けて2つの種類があります。

それぞれの特徴を理解し、最適な選択を行うことが重要です。

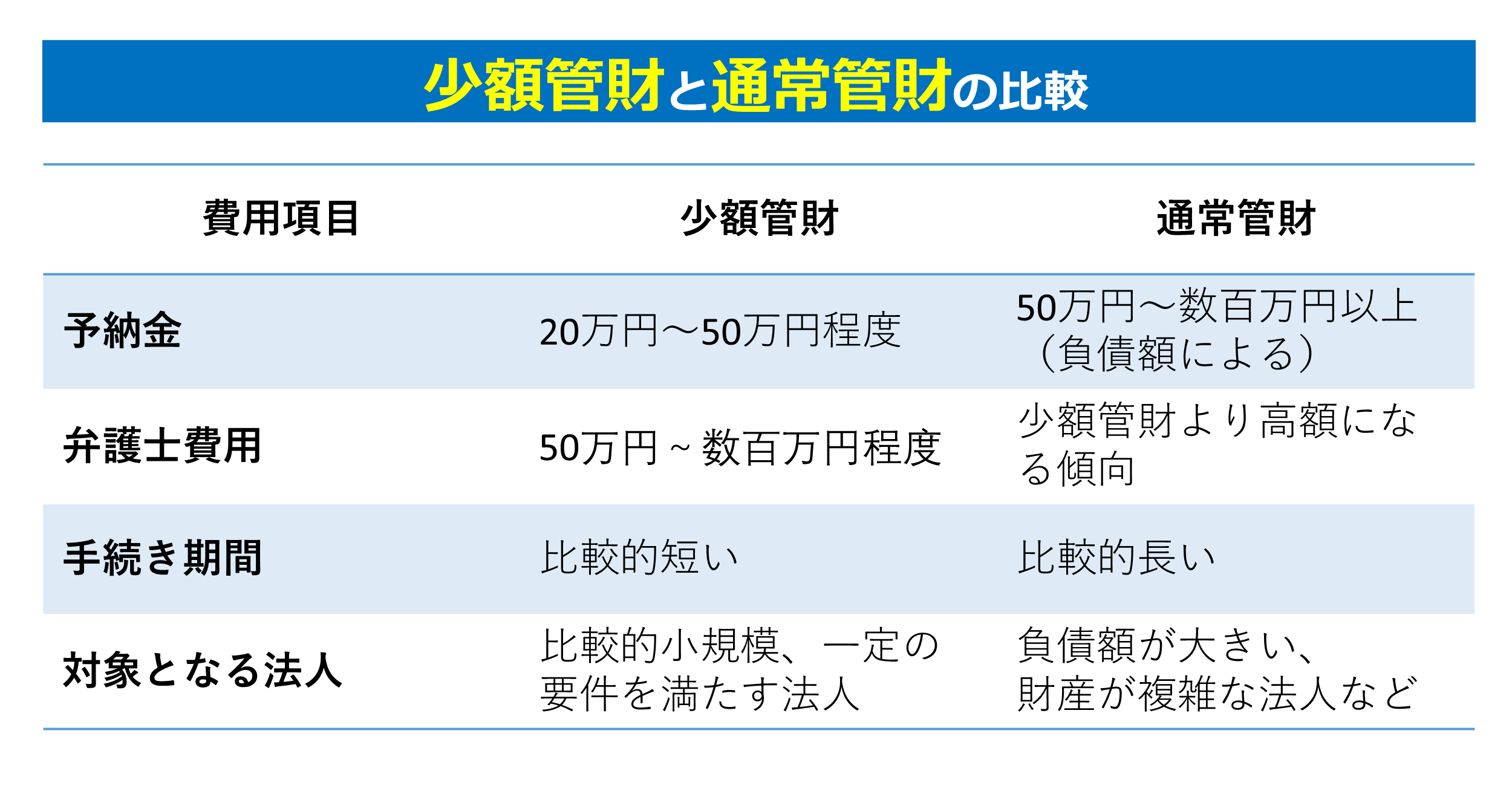

破産手続きは少額管財手続きと通常管財手続きに分けられます。

少額管財手続きは、資産や債権者の数が限られ、比較的負債が少ない場合に選択されることが多い手続きです。

予納金が少なく済むうえ、破産管財人が行う調査範囲も限られるため手続き期間が短縮される可能性があります。

ただし、予納金が低額であるため、賃借物件の明渡などの本来管財業務であるものの一部を申立人側で先立って完結する必要があります。

一方、通常管財手続きでは資産や債権者が多い場合に適用されることが多く、手続き期間や費用が大きくなる傾向があります。

どちらの管財手続きも破産管財人による財産調査と換価は必須である点は同じですが、状況に応じて必要な労力や時間は異なります。

なお、法人破産手続きは申立先となる管轄裁判所によって運用や手続きの名称が異なります。

参照 破産管財事件の種類

(1)通常管財手続(個別管財手続)

債権調査を実施し、破産管財人による財産の換価作業を終了したのち、手続きの廃止または破産債権者への配当により終了する手続き。

(2)少額管財手続(小規模管財手続、一般管財手続)

裁判所の運用実務で認められている手続きで、予納金が低額(約20万円程度)で、(1)の通常管財手続よりも短期間で手続きが終結します。

なお、裁判所によっては弁護士が申立代理人となっている場合にのみ認める、という運用のケースもあるため、あらかじめ裁判所への確認が必要です。

法人破産とは別に、民事再生や特別清算といった手続きも存在します。

民事再生は、経営を継続しながら再建を目指す手続きで、再生計画を立てて債務を圧縮しながら事業を存続していきます。

特別清算は、株式会社が解散した後に債務整理を行う手続きで、会社が選任した清算人が財産管理処分をおこない、迅速に会社を清算することができます。

破産と比べて手続きの目的や適用条件、手続きにかかる費用が異なるため、事業を継続したいのか早期の清算を優先するのか、資金繰りや手続き費用の工面はどうかなど、専門家とともに見極めて手続きを選ぶことが重要です。

法人破産の手続きは、弁護士への相談から始まり、破産管財人の調査を経て債権者への配当までを含む一連のステップで進められます。

各段階で必要となる対応を把握しておきましょう。

法人破産の流れを理解しておくことで、どのタイミングで必要書類を準備するか、従業員への対応をどうするかなど事前に整理しやすくなります。

また、弁護士からのアドバイスをもとに企業側で処理できる作業と、破産管財人が行う作業を区別しておくことが円滑な進行のカギとなります。

加えて、債権者とのやり取りをできるだけスムーズに進めると、不要な摩擦を避けて手続き期間の短縮が期待できます。

法人破産の最初のステップは、法律の専門家である弁護士に相談することです。

裁判所に破産申立てをおこなうには、1人法人ではない場合、取締役全員の同意が必要になります(株主総会の開催は必要ありません)。

弁護士に依頼すると、受任通知が債権者へ発送され、以降の督促や取り立てが原則として止まります。

督促や支払が停止したこの期間のうちに、売掛金の回収や資産の換価処分などをおこない法人破産手続きのための費用を工面します。

なお、銀行・信託銀行が債権者であり、その金融機関に口座を保有している場合、弁護士の受任通知により口座は凍結され、預金は金融機関の債務返済に充てるために相殺される可能性があります。

そのため、売掛金の入金先や各種引き落とし先となっている場合には、口座の変更が必要になるため、受任通知の発送をすぐには行わないケースもあります。

相談段階で会社の財務状況を整理し、大まかなスケジュール面の見通しを立てることが重要です。早めの相談が、最善の手続き選択や負担の軽減につながります。

事業継続を停止することになるため、従業員の解雇を行い、適切な賃金や退職金の手配を進める必要があります。

あわせて、借りている事務所や工場などのテナント契約の解除と建物の明け渡し、リース物件を返却するなどの作業も欠かせません。

なお、法人破産をすると裁判所から破産管財人が選任されます。

破産管財人は、裁判所の監督のもと、すべての債権者の代表として破産者の財産の管理・処分、債権者への配当手続などの業務をおこないます。

この破産管財人の費用についても、申立人である債務者が支払います。

例えば、賃借物件である建物明け渡しをせずに破産申し立てをすると、破産管財人の業務量は増えるため、管財予納金は非常に高額になります。

そのため、申立前において明け渡しを済ませるなどの準備が必要になります。

また従業員の解雇についてもすみやかにおこないます。

従業員への未払給与や解雇予告手当については、労働者健康安全機構の「未払い賃金立替制度」の利用により、未払金額の全額ではないものの、その一部の支払を受けることができます。

破産手続きには財産目録や債権者一覧、過去の決算書など多くの書類が必要です。

書類不備は手続きの遅れや追加対応の発生につながるため、時間をかけて正確に作成しましょう。

準備が整い次第、裁判所へ申立を行い、適切な予納金を支払います。

申立後に裁判所が審査を行い、債務超過状態にあり支払い不能な状態にあるのかなど要件を満たしていれば手続きが開始されます。

裁判所が破産手続開始と合わせて破産管財人の決定があります。

申立会社は「破産者」という呼び名に変わり、会社財産の管理処分権は破産管財人へ移行します。

なお、経営者個人も法人と同時に破産申し立てをした場合、法人・個人ともに同じ破産管財人が選任されることが一般的です。

破産管財人はすべての債権者の代表者として、速やかに資産を調査・回収のうえ換価し破産財団を増殖させ、債権者への配当手続きなどをおこなっていきます。

具体的には、預金解約による現金の回収、賃貸物件の明け渡しによる解約返戻金、什器備品や不動産などの売却によりお金に換えていきます。

破産者の負債・資産の状況などを報告する「債権者集会」が開かれます。

1回目の債権者集会は、破産手続開始決定から2か月~4か月後くらいに開催されます。

この開催の日程は、破産手続開始決定に記載されます。

実際には、破産申立~破産手続開始決定までの間に、破産管財人候補者となる弁護士等と連絡をとり、会社代表者と破産管財人候補者の都合が良い日を調整します。

日程確定後に裁判所へ連絡をし、破産裁判所は破産手続開始決定にその記載をおこないます。

債権者集会では手続きの進捗状況や換価の見通しが報告され、追加調査の必要性や解決すべき問題がある場合はこの段階で議論されることがあります。

会社の規模や資産の性質によっては、複雑な訴訟や契約処理を伴うため、手続き期間が大幅に延びることも珍しくありません。

第2回目以降の債権者集会を開く場合もあります。

次回の債権者集会を開催する場合、破産管財業務の進捗状況や見通しにもよりますが、おおよそ2か月~3か月後くらいに設定することがあります。

企業が保有していた財産を換価し、配当できる資金が確保された段階で、破産管財人は債権者に対して配当を行います。

配当作業が完了すれば破産手続は終結し、法人は法的に完全に消滅します。

これに伴い、法人の税金を含む負債も消滅します。

なお、経営者個人が連帯保証人となっているような場合には、法人の破産により連帯保証債務が自然に消滅することはありません。個人の負債整理を検討する必要があるので注意しましょう。

無配当となる場合は手続きが短期間で終了することもありますが、配当や訴訟が絡む場合は時間がかかりやすい傾向です。

こうして清算された負債は基本的に消滅し、法人としての活動は完全に終了します。

法人破産手続き終了までに要する期間は、少額管財か通常管財か、また資産や負債の状況などによって変動します。

短期間で終わる場合もあれば、調査や資産換価の手続き、否認権に基づく返還請求訴訟が発生する複雑なケースなどでは長期化することがあります。

逆に財産や契約関係が少ない場合には、比較的短期間で完了します。

裁判所への申立件数の多い少額管財の場合、申立後から破産開始決定までに1〜2ヶ月程度、開始決定後から終了まで3〜4ヶ月から1年ほどかかるとされています。

法人破産手続きでは、予納金や弁護士費用など、少なくないコストが必要となります。

費用面での違いを理解し、早めの資金計画を立てましょう。

少額管財手続きでは予納金が低めに設定されているため、通常管財手続きよりも初期費用が抑えられる傾向にあります。

一方、通常管財手続きは予納金が高額となるケースが多いです。

企業の規模や資産状況に合わせて、弁護士と相談しながら対応方針を検討することが重要です。

法人破産とともに代表者個人が自己破産や個人再生を検討するケースがあります。

① 法人の連帯保証人となっている場合

② 法人の連帯保証人ではないが個人で借入れがある場合

①の連帯保証人の場合、法人が破産することで一括請求が求められます。

返済できないでいると訴訟提起、強制執行による差押えなどを受ける可能性があり、自分だけでなく家族への影響も生じます。

また、破産会社の破産手続き中や、破産手続きの終結後でも新たに会社を設立したり、新事業にチャレンジしたりすることは破産法上の制限を受けることはありません。

法人破産は多くの関係者に影響を与える重大な決断です。

法人破産は、手続きの種類や期間、費用が状況によって大きく異なります。

資産や負債が多い場合は長期化するリスクが高く、従業員や債権者へ与える影響も大きくなります。

その一方で、手続きを適切に進めることができれば、負債を清算して新たなスタートを早く切ることも可能です。

まずは専門家である弁護士と連携しながら早めに準備や相談を行い、状況に応じた最善策を見極めることが大切です。

関係者に迷惑がかかると、最後まで経営を頑張り続けた結果、手元現金が減ってしまい、状況がより悪化することがあります。

破産手続きは予納金など裁判所費用もかかるため、それさえも工面できなくなってしまうと、破産することも難しくなる可能性があります。

手元にお金が残っているうちに、余裕をもって早めに相談されることをおすすめします。

たちばな総合法律事務所では、法人の破産・廃業だけでなく、代表取締役個人の方の負債整理(個人再生・自己破産・任意整理)についてサポートをしています。

破産管財人の経験を持つ、解決実績たしかな弁護士が相談から手続きが終結するまで、しっかり対応いたします。

弁護士にご依頼いただくことで、① 債権者からの督促がストップする(精神的に楽になる)、② 債権者との代理交渉をおこなってくれる、③ 手続きを任せることができる(事務処理の負担軽減)といったメリットがあります。

なお、借金問題に関する初回相談料は無料です。

法律相談は、電話(10分)、来所相談(60分)にておこなっています。

まずはお気軽に、電話やメールなどでお問い合わせください。

来所による無料相談では、家計やご希望を丁寧にお伺いしつつ、① 解決策のご提案、② 解決までの見通し、③ ご不安や悩みといった個別の質問への回答をおこなっています。

来所相談は随時WEBフォームでも受付中ですので、ご予約の上、ご相談ください。

© 2026 たちばな総合法律事務所