会社破産で従業員はどうなる?解雇手続きや補償をわかりやすく徹底解説

法人破産

2025 . 09.10

法人破産

2025 . 09.10

目 次

【破産会社の従業員の方へ】

本コラムは、法人経営者に向けた内容となっています。

弊所では、現在、破産後の従業員の方からのご相談を承っておりません。

会社が破産した際の未払い給与については、破産管財人などにお問い合わせ頂きますようお願いいたします。

会社の破産は、事業者だけでなく、従業員にとっても重大な影響をもたらす出来事です。

特に、責任感の強い経営者の方ほど、会社の破産が従業員にどのような影響を及ぼすのか、心を痛めていることでしょう。

従業員の生活を第一に考えたとき、どのような手続きが必要になるのか、悩みは尽きないはずです。

また、従業員に未払いの給与がある場合、従業員も会社の「債権者」の一人となります。

破産手続きを円滑に進めるためにも、誠実な対応が求められます。

従業員への影響を最小限にとどめ、トラブルを避けるためには、適切な対応と手続きの進め方を理解しておくことが不可欠です。

本記事では、破産の際に必要となる解雇手続きや補償などについて、わかりやすく解説します。

会社が破産を申し立てる場合、事業の継続が困難になるため、残念ながら従業員を解雇せざるを得ません。

一般的には、破産申立前に「整理解雇」として従業員に通知します。

その際、もし未払いの給与があっても、国の「未払賃金立替払制度」を利用することで、その一部を受け取れる可能性があります。

会社破産(法人破産)とは、裁判所に破産申立てをおこない、会社が抱える負債を法的に整理する倒産手続のことです。

会社破産の流れは次の通りです。

事業の規模や事情により異なりますが、破産申立から終了まで1年程度の時間がかかります。

裁判所が破産手続きを開始するかどうかを決定します。

破産手続きが開始されると、裁判所によって選任された破産管財人が会社の財産を管理し、換価・処分をおこないます。

破産管財人による調査や換価処分の状況報告のために債権者向けに集会が開かれます。

破産管財人が、法人の資産を換価処分した結果、債権者に配当するだけ原資を確保できた場合には配配当をおこないます。

従業員に対する未払い賃金は、優先されます。

破産手続の終了後、裁判所は職権で破産手続終了の登記をおこないます。

法人破産手続きの流れについては、次の関連記事でもくわしく解説しています。

会社が破産すると、多くの場合は事業を廃止して清算を進めるため、従業員の雇用は消滅します。

特に会社の負債が大きく、資金繰りが完全に途絶えているケースでは、雇用の継続は難しくなります。

規模の大きい会社の場合や従業員への影響が大きい場合などに、破産前に従業員に説明することがあります。

誠意ある説明は、従業員の不安を少しでも和らげ、今後の手続きを円滑に進める上で非常に重要な役割を果たします。

説明会では、従業員が最も知りたいであろう情報を正確に、そして分かりやすく伝えることが求められます。

☑ 法人の現状を説明し、破産予定であること。

☑ 従業員の給料、退職金、解雇予告についての説明

☑ 「未払賃金立替払制度」の案内

☑ 雇用保険(失業保険)の説明

☑ 普通徴収など住民税の徴収方法変更についての説明

☑ 社会保険についての説明

特に、離職証明書や源泉徴収票といった今後の生活に直結する重要書類の発行について、具体的な案内をおこないます。

また、再就職や失業手当の申請に関する情報も重視すべき事項の一つです。

説明会の場では感情的な議論が起こりやすいため、正確な情報を提示し、従業員の疑問を一つ一つ解消する姿勢が重要になります。

専門知識だけでなく取り扱い経験を持つ弁護士などの専門家を同席させることで、トラブルを最小限に抑えることが期待できます。

説明会を開催するタイミングは極めて重要です。

経営者が既に破産準備を進めている場合、あまりにも早期にアナウンスすると従業員のモチベーションが低下し、事業運営に支障が出る可能性があります。

しかし、ギリギリまで公表を先延ばしすると、従業員が急に解雇通知を受け、戸惑うことになり、労使間に大きなトラブルを生む可能性があります。

進め方としては、破産申立ての要因やスケジュールを時系列で整理し、申立日から逆算して従業員への説明会の日程を組むのが一般的です。

あわせて、各種書類の受け取り・提出の案内や、場合によっては退職後の再就職支援についても触れ、従業員が冷静に次のステップへ踏み出せるよう配慮することが欠かせません。

法人破産に向けた準備をおこなう中で、従業員経由で破産予定が外部に漏れることで、債権者による取付け騒ぎなど、破産申立てに影響が生じることがあります。

この場合、従業員や債権者に破産準備中であることを内密にして、申立てをおこなう場合もあります。

これらの判断は難しいため、事前に弁護士に相談されると良いでしょう。

従業員全員を解雇する場合、いつ解雇通知を送るのか、解雇予告手当の支払いをどうするか、という問題があります。

必要となる手順や注意点を見ていきましょう。

労働基準法第20条では、会社が従業員を解雇する際は、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払うことが義務付けられています。

破産によって急に事業が停止する場合でも、この義務は原則として免れません。

ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能になった場合、労働基準監督署長の認定を受けることで、解雇予告や解雇予告手当の支払いが不要になる場合があります。

未払い賃金がすでにある場合、解雇のタイミングに合わせて解雇予告手当とともに支払えるかどうかが課題になります。

不足する資金への対応策としては、会社の残余資産からの支払い、あるいは破産手続き中に認められる一部優先弁済の範囲で支払う方法などが考えられます。

なお、実際には会社に従業員への賃金を支払えるだけの現預金がないため、事実上未払いのまま、破産手続きをおこなうことが多いです。

解雇予告が必要な理由は、従業員の生活保障を図るためです。

30日前の解雇通知または解雇予告手当の支給により、従業員が次の職場を探したり、当面の生活費を確保したりするための時間と手段を得られるように配慮します。

解雇予告手当の金額は、労働基準法第12条に定められた平均賃金を基に計算します。

具体的には、解雇予定日まで30日未満の日数に相当する平均賃金を手当として支給しなければなりません。

例えば、実際に10日前に解雇を通告する場合には、残り20日分の平均賃金を手当として支給することになります。

平均賃金は、原則として過去3か月間の給与総額をその期間の暦日数で割って求めます。

支給手順としては、解雇通知と同時に支払うか、別途支払うかを明確にし、支払い事実を証明する書面を従業員に交付することが望ましいです。

会社の破産時、従業員にとって最も大きな懸念の一つが、未払いの給与や退職金がどうなるかです。

従業員の給与などの債権は、法律によって手厚く保護されており、銀行への返済といった他の一般的な債権よりも優先的に支払われる仕組みがあります。

しかし、会社の財産が不足している場合は全額を受け取れないことも少なくありません。

そのような場合に備えて、国が未払い賃金の一部を立て替える「未払賃金立替払制度」というセーフティネットが用意されています。

破産法第148条は、破産財団から一般の破産債権に優先して弁済を受けることができる財団債権を定めています。

この中には、破産手続の費用や、破産手続き開始後の従業員の給与などが含まれます。

また、破産法第149条では「財団債権」として、破産手続き開始前3か月間の給料や、退職手当などが配当にあたり優先的に扱われるとされています。

これらは社員の生活を守るために法律で優先権が付与されており、破産した会社に残された資産があれば、他の一般債権より先にこれらの債権に充当されます。

ただし、この優先的破産債権となる範囲を超える部分の賃金や退職金は、一般債権として扱われます。

そのため、会社に十分な資産がなければ、全員が全額を受け取れない場合もあります。

万一受け取れない部分が生じたとしても、次の未払賃金立替制度に申請することで、ある程度の補填を得られる可能性があります。

「未払賃金立替払制度」とは、企業の倒産により賃金が未払いとなった場合に、国が「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づいて、事業主に代わってその一部を労働者に支払う制度です。

未払賃金立替制度を利用するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

① 倒産した会社に1年以上雇用されていたこと

会社が労災保険の適用事業であり、1年以上事業を継続していた必要があります。

また、社員は会社が倒産したことによって、給料が未払いのまま退職した人である必要があります。

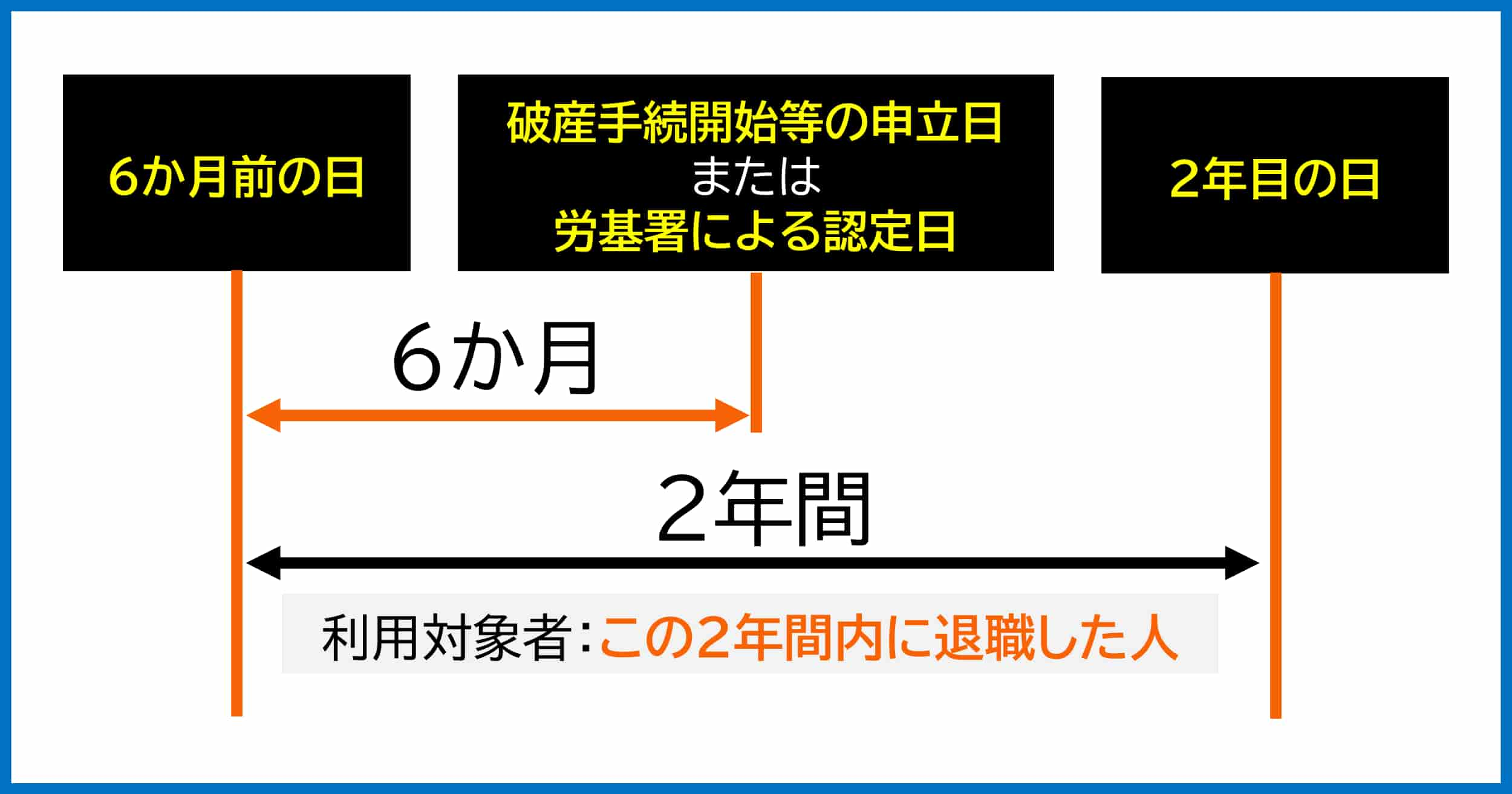

② 倒産から2年以内に退職していること

社員が退職した日が、会社が倒産を法的に申請した日(破産手続き開始の申立てなど)または事実上の倒産として認定申請をした日から遡って2年以内である必要があります。

また、退職後6ヶ月以内に倒産の申請がなされなかった場合、制度の対象にはなりません。

③ 未払い賃金額が正式に証明されていること

未払いとなっている賃金の金額について、破産管財人(法的な倒産の場合)または労働基準監督署長(事実上の倒産の場合)など、公的な機関から証明を受ける必要があります。

言い換えると、社員が「この金額が未払いだ」と主張するだけでなく、その金額が正式に確認されていることが求められます。

対象となるのは、未払い賃金や退職金で、最大8割が立替払いされる仕組みです。

年齢による支給上限が異なります。

例えば、退職日の年齢が30歳で、未払賃金総額が100万円(定期賃金70万円、退職手当30万円)の場合には、限度額220万円を超えないので、100万円×8割=80万円の支払いを受けることができます。

他方、退職日の年齢は29歳で、未払賃金総額が130万円(定期賃金100万円、退職手当30万円)の場合には、限度額110万円を超えているため、立替払上限額である88万円の支払いとなります。

手続きとしては、破産管財人や労働基準監督署などの関係機関が発行する倒産事実の証明書などの書類を準備し、労働者健康安全機構に申請します。

未払賃金立替制度を利用する際の請求期限は、「倒産が決定した日の翌日から2年以内」です。

法的な倒産(破産手続きの開始など)の場合は、裁判所が決定または命令を出した日の翌日から数えます。

一方、事実上の倒産の場合は、労働基準監督署長が倒産と認定した日の翌日から2年以内となります。

解雇後は雇用保険や社会保険の手続きを速やかに進める必要があります。

必要書類や具体的な進め方を紹介します。

会社の破産にともない解雇された従業員は、雇用保険(失業保険)を受給して生活の安定を図ることができます。

会社都合退職の場合、自己都合よりも早期に給付を開始でき、給付期間が長くなるなどの優遇措置が適用されるメリットがあります。

離職証明書の交付や保険関連の会社側手続きが不十分な場合、従業員は破産管財人や労働基準監督署に相談することになります。

また、社会保険(健康保険や厚生年金)の資格喪失届手続きも従業員の重要な関心事です。

公的保険の手続きが遅れると、医療費の自己負担が増えたり年金保険料の納付が滞ったりするリスクが高まります。

住民税や源泉徴収票の処理など、退職後も処理すべきことは数多く、書類管理を徹底して間違いや遅延を防ぐように気を配りましょう。

従業員は会社に離職証明書の発行を依頼し、受け取ったら公共職業安定所(ハローワーク)での手続きをおこないます。

会社都合退職の場合、申請後約1週間程度で雇用保険が支給開始となるケースもあります。

しかし、状況やハローワークの混雑具合によっては延びる可能性があるため、従業員に対して、早めの手続きをうながすことが大切です。

社会保険の資格喪失は、退職日の翌日に行われるのが一般的です。

健康保険証の返却と同時に、国民健康保険や任意継続被保険者制度への切り替えなどの手続きが必要となるため、速やかに市区町村役場や健康保険組合へ問い合わせをすることが大切になります。

厚生年金保険でも同様に、退職後は国民年金に切り替えるか、配偶者の扶養に入るかを判断する必要があります。

住民税の特別徴収を会社で行っていた場合は、普通徴収への切り替え手続きが必要です。

源泉徴収票は、退職した年の年末調整や確定申告で重要な書類となるため、忘れずに交付するようにしましょう。

破産手続き中であっても、社会保険や税務の手続きは法律で義務づけられているため、計画的に行動してトラブルを回避することが大切です。

会社が貸与していた物品の返却と、従業員の私物回収など、退職時の物品管理について注意すべき点を解説します。

破産によって会社が廃業する際、従業員が使用していたパソコンや携帯電話、制服などの貸与品を回収する必要があります。

これらは再販価値がある場合、破産管財人の管理下で換価され、債権者への配当に充当される可能性もあります。

従業員としては、速やかに返却することでトラブルを回避できるだけでなく、破産手続きの進行を妨げない配慮も必要です。

また、ロッカーやデスクに保管していた私物確認・引き取りを済ませるよう、会社側が書面での案内を行うことが望まれます。

破産時は事業所の明け渡しなどで、社内の物品が混在しやすくなることがあるため引き取り忘れると、後から回収が困難になることがあります。

貸与品や私物の返却・回収に際しては、リスト化して確認作業を行うと後々のトラブルが起きにくくなります。

その際、従業員と会社側の双方がサインする確認書などを作成し、引き渡しや受領の日付や品目を明確にしておくのも良いでしょう。

特にIT機器やデータを扱う業務の場合は、資産の回収、情報漏洩の予防という点からも大切です。

個人情報などのデータが入るデバイスについては、初期化や物理的な滅却をおこないます。これらの作業を怠ると情報漏えいのリスクが高まり、破産手続き終了後にも法的な責任問題に発展する可能性があります。

最後に、破産手続きにおいて従業員対応で見落としがちなポイントを振り返り、スムーズな対応を行うための要点をまとめます。

会社破産の際は、解雇通知と解雇予告手当の支給、未払い賃金の扱い、雇用保険や社会保険の手続きなど、従業員を守るための制度が数多く存在します。

これらの制度を正しく理解し、会社として誠意ある対応を尽くすことが、従業員との間の摩擦を最小限に抑え、破産手続きを前に進める鍵となります。

具体的には、従業員説明会の実施や貸与品・私物の管理に至るまで多方面にわたるケアが求められます。

破産手続は時間と手間がかかり、感情的な対立も招きやすい反面、法令と制度をしっかり活用すれば、できるだけ円滑に進められます。

最後まで誠実に従業員対応を行うことで、破産手続きが無事進めることが期待できます。

たちばな綜合法律事務所では、法人破産・個人破産(自己破産)の手続きをサポートしています。

初回無料相談では、① 具体的な解決策の提案、② 個別のご質問へアドバイスをおこないます。

電話相談(10分)、来所相談(60分・大阪)にて対応いたします。

まずはお気軽に、お問い合わせください。

【破産会社の従業員の方へ】

弊所では、現在、破産後の従業員の方からのご相談を承っておりません。

会社が破産した際の未払い給与については、破産管財人などにお問い合わせ頂きますようお願いいたします。

なお、従業員の方で生活が立ち行かず、借金問題を抱えている場合のご相談については対応可能です。

たちばな総合法律事務所 代表

たちばな総合法律事務所 代表 たちばな総合法律事務所

たちばな総合法律事務所

税理士法人羽賀・たちばな 代表税理士

弁護士・税理士 山田 純也

大阪弁護士会所属/登録番号:38530

近畿税理士会所属 税理士/登録番号:145169

東京国税局(国税専門官)で銀行/証券会社などの税務調査に従事。弁護士資格取得後、大阪国税不服審判所(国税審判官 平成25年~同29年)として国際課税、信託に係る案件、査察関連案件等に従事し、企業内弁護士を経て現職。破産管財人業務経験があり、法人破産、代表者個人の借金問題への対応実績多数。

© 2026 たちばな総合法律事務所